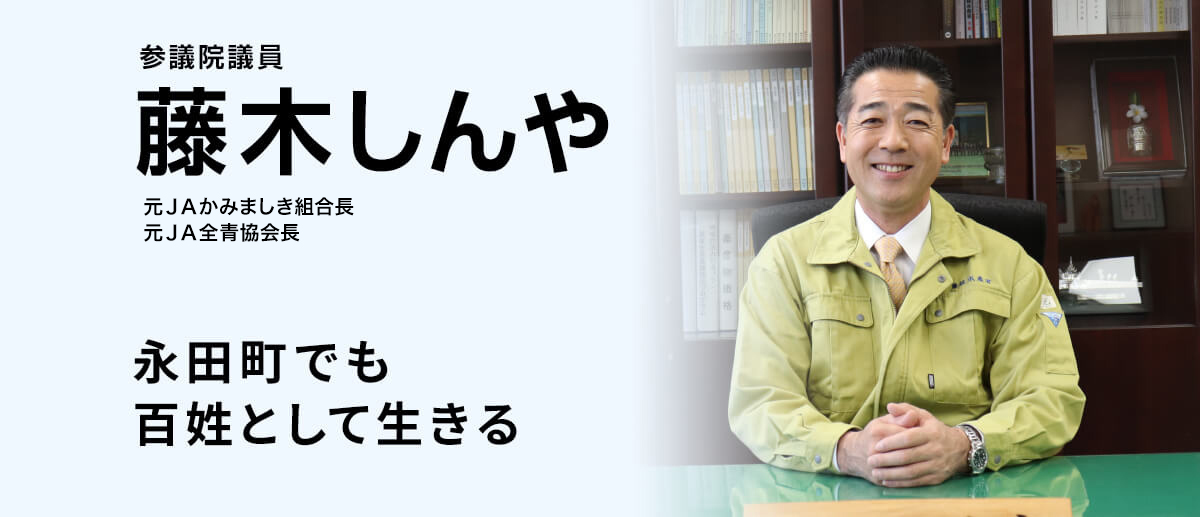

藤木 しんや

自由民主党での役職

- 農林部会 部会長代理

- 農林部会野菜・果樹・畑作物等対策委員会 委員長

- 農林部会畜産・酪農対策委員会 事務局次長

- 食料安全保障強化本部 事務局次長

- 物流調査会 事務局長

- たばこ特別委員会 幹事 兼 事務局次長

参議院所属委員会

- 農林水産委員会 委員長

- 決算委員会

これまでの主な役職

- 農林水産大臣政務官(2回)

- 参議院自由民主党 国対副委員長

- 参議院自由民主党 副幹事長

- 参議院自由民主党 政策審議副会長

- 自由民主党 農林副部会長

- 自由民主党 農林部会畜産酪農対策委員会 事務局長

- 自由民主党 農林水産災害対策委員会 事務局長

- 自由民主党 中央政治大学院 副学院長

- 参議院 農林水産委員会 理事

- 参議院 議院運営委員会 理事

- 参議院 決算委員会 理事

- 参議院 東日本大震災復興特別委員会 理事

- 参議院 災害対策特別委員会 理事

-

2024.02.29持続的な地域農業へ/JA新潟市が大規模・法人研修 現状・課題を共有(日本農業新聞)あいさつをする石山組合長(新潟市中央区で) 【新潟市】JA新潟市は、大規模農家・農業生産法人研修会と意見交換会を中央区で開いた。農業法人や生産者、自治体関係者、JA役職員ら85人が参加した。持続可能な地域農業と経営基盤の確立に向け、管内農業の現状と課題を共有した。2023年に続き2回目の開催。 JAの石山徳行組合長は「米農家にとって2023年は猛暑と渇水で米の等級が著しく低下し、大変厳しい年だった。研修会が、農業経営の一助となることを願う。今後の農業について話し合い、有意義な時間を共有したい」と呼びかけた。 研修会では、昨年5~8月に行った常勤役員と営農センター職員による農家訪問で出た主な意見・要望から、現状と課題を共有。肥料・農薬など生産資材の情報提供や農業経営支援施策、経営力アップのための労務管理などを学んだ。 自民党の藤木眞也参院議員による国政報告会も開催。参加者は直近の農政について理解を深めた。 藤木議員は「農畜産物の作付けにも、マーケットインの考えを取り入れていくべきだ」と指摘。「農畜産物の適正な価格形成について消費者の理解醸成と、若い世代が農業に希望を持てる施策を実現したい。皆さんには、JAとともに地域の農業を守ってもらいたい」と話した。 参加した諸橋弥次郎農園の諸橋弥須衛代表は「農業資材の高騰で農業者は大変な思いをしている。若い世代が農業に夢や希望を持てるよう、適正な価格形成をぜひ国政で実現してもらいたい」と期待を込めた。 【2024年02月29日付日本農業新聞掲載】

2024.02.29持続的な地域農業へ/JA新潟市が大規模・法人研修 現状・課題を共有(日本農業新聞)あいさつをする石山組合長(新潟市中央区で) 【新潟市】JA新潟市は、大規模農家・農業生産法人研修会と意見交換会を中央区で開いた。農業法人や生産者、自治体関係者、JA役職員ら85人が参加した。持続可能な地域農業と経営基盤の確立に向け、管内農業の現状と課題を共有した。2023年に続き2回目の開催。 JAの石山徳行組合長は「米農家にとって2023年は猛暑と渇水で米の等級が著しく低下し、大変厳しい年だった。研修会が、農業経営の一助となることを願う。今後の農業について話し合い、有意義な時間を共有したい」と呼びかけた。 研修会では、昨年5~8月に行った常勤役員と営農センター職員による農家訪問で出た主な意見・要望から、現状と課題を共有。肥料・農薬など生産資材の情報提供や農業経営支援施策、経営力アップのための労務管理などを学んだ。 自民党の藤木眞也参院議員による国政報告会も開催。参加者は直近の農政について理解を深めた。 藤木議員は「農畜産物の作付けにも、マーケットインの考えを取り入れていくべきだ」と指摘。「農畜産物の適正な価格形成について消費者の理解醸成と、若い世代が農業に希望を持てる施策を実現したい。皆さんには、JAとともに地域の農業を守ってもらいたい」と話した。 参加した諸橋弥次郎農園の諸橋弥須衛代表は「農業資材の高騰で農業者は大変な思いをしている。若い世代が農業に夢や希望を持てるよう、適正な価格形成をぜひ国政で実現してもらいたい」と期待を込めた。 【2024年02月29日付日本農業新聞掲載】 -

2024.02.29能登地震2カ月/自民党 農林部会長代理 藤木 眞也氏 に聞く/復興へスピード大事(日本農業新聞)能登半島地震からの復興についてインタビューに応じる藤木氏(2月21日、東京都内で) 能登半島地震の発生から明日で2カ月。2月上旬に被災地を訪ねた自民党の藤木眞也農林部会長代理(熊本県・JAかみましき元組合長)に、復旧・復興の考え方や2016年の熊本地震の教訓を聞いた。 ──被災地を視察して感じたことは。 スピード感が一番、大事だ。農家が離農に傾く前に対応しなければいけない。移動に時間がかかるなど半島ならではの困難もあり、被災者の帰還や営農再開が進むか不安があるだろうが、JAには農家を励ましてほしい。岸田文雄首相も被災地の復興に全力で取り組むと宣言している。 ──被害の全容が見えず、春の作業に不安を覚える人がいる。 被災地は稲作が中心だ。農地に通水できるか確認し、できなければすぐに復旧に当たる必要がある。熊本地震では、水路の被害を自力施工で応急復旧し、田植えに間に合わせた例がある。施工業者を待っているだけでは、時間がかかる。営農できない時間が長いほど、意欲は失われてしまう。 ──復旧に向けた国の支援は十分に理解を得られているか。 激甚災害指定で農地復旧は国の補助が9割ほどに高まった。農機などの復旧も国の半額補助に加え県や市町の補助がある。自己負担は抑えられる。政府は白米千枚田の復旧にも決意を示した。千枚田が復興の象徴になる。 ──酪農にも大きな被害が出ている。水の運搬なども負担となった。 可能であれば、空き牛舎に牛を移動させた方がいい。一時的に効率が悪くなっても、水などを毎日運ぶよりは楽だ。帰還できる状況になれば戻ればいい。熊本地震の際は県酪連がうまく仲介した。 ──被災JAに伝えたいことは。JAグループの支援はどうあるべきか。 JAが前を向いて組合員を引っ張ってほしい。今とは状況が違う面もあるかもしれないが、熊本地震ではJAの購買事業などが伸びた。農機などを購入する例が増えるためだ。グループ全体で、復興に協力できればいい。 【2024年02月29日付日本農業新聞掲載】

2024.02.29能登地震2カ月/自民党 農林部会長代理 藤木 眞也氏 に聞く/復興へスピード大事(日本農業新聞)能登半島地震からの復興についてインタビューに応じる藤木氏(2月21日、東京都内で) 能登半島地震の発生から明日で2カ月。2月上旬に被災地を訪ねた自民党の藤木眞也農林部会長代理(熊本県・JAかみましき元組合長)に、復旧・復興の考え方や2016年の熊本地震の教訓を聞いた。 ──被災地を視察して感じたことは。 スピード感が一番、大事だ。農家が離農に傾く前に対応しなければいけない。移動に時間がかかるなど半島ならではの困難もあり、被災者の帰還や営農再開が進むか不安があるだろうが、JAには農家を励ましてほしい。岸田文雄首相も被災地の復興に全力で取り組むと宣言している。 ──被害の全容が見えず、春の作業に不安を覚える人がいる。 被災地は稲作が中心だ。農地に通水できるか確認し、できなければすぐに復旧に当たる必要がある。熊本地震では、水路の被害を自力施工で応急復旧し、田植えに間に合わせた例がある。施工業者を待っているだけでは、時間がかかる。営農できない時間が長いほど、意欲は失われてしまう。 ──復旧に向けた国の支援は十分に理解を得られているか。 激甚災害指定で農地復旧は国の補助が9割ほどに高まった。農機などの復旧も国の半額補助に加え県や市町の補助がある。自己負担は抑えられる。政府は白米千枚田の復旧にも決意を示した。千枚田が復興の象徴になる。 ──酪農にも大きな被害が出ている。水の運搬なども負担となった。 可能であれば、空き牛舎に牛を移動させた方がいい。一時的に効率が悪くなっても、水などを毎日運ぶよりは楽だ。帰還できる状況になれば戻ればいい。熊本地震の際は県酪連がうまく仲介した。 ──被災JAに伝えたいことは。JAグループの支援はどうあるべきか。 JAが前を向いて組合員を引っ張ってほしい。今とは状況が違う面もあるかもしれないが、熊本地震ではJAの購買事業などが伸びた。農機などを購入する例が増えるためだ。グループ全体で、復興に協力できればいい。 【2024年02月29日付日本農業新聞掲載】 -

2024.02.08能登地震復旧へ支援/自民・藤木氏、農家を訪問(日本農業新聞)被災した酪農家と話す藤木氏(右)(7日、石川県内灘町で) 【いしかわ】自民党の藤木眞也参院議員は7日、石川県で能登半島地震の被災地を視察した。JAや農家を訪れて被害状況を確認するとともに、復興を支援していく考えを強調した。8日も県内の被災地を回る。 7日は、石川かほく、はくい、志賀、能登わかばの4JAを訪問。各組合長から被害状況を聞き取り、一日も早い復旧と復興に向けて支援する考えを伝えた。内灘町では、断水の被害があった河北潟酪農団地の牧場を訪問。酪農家は「乳が出なくなった牛もいる。地震前に戻るには1年ほどかかるのでないか」と苦境を話した。藤木氏は、自らの熊本地震の被災体験を話し、国の支援や助成についても伝えた。 8日は奥能登地域の内浦町、のとの2JAを訪れ、珠洲市、輪島市などの被災現場も視察する予定だ。 【2024年02月08日付日本農業新聞掲載】

2024.02.08能登地震復旧へ支援/自民・藤木氏、農家を訪問(日本農業新聞)被災した酪農家と話す藤木氏(右)(7日、石川県内灘町で) 【いしかわ】自民党の藤木眞也参院議員は7日、石川県で能登半島地震の被災地を視察した。JAや農家を訪れて被害状況を確認するとともに、復興を支援していく考えを強調した。8日も県内の被災地を回る。 7日は、石川かほく、はくい、志賀、能登わかばの4JAを訪問。各組合長から被害状況を聞き取り、一日も早い復旧と復興に向けて支援する考えを伝えた。内灘町では、断水の被害があった河北潟酪農団地の牧場を訪問。酪農家は「乳が出なくなった牛もいる。地震前に戻るには1年ほどかかるのでないか」と苦境を話した。藤木氏は、自らの熊本地震の被災体験を話し、国の支援や助成についても伝えた。 8日は奥能登地域の内浦町、のとの2JAを訪れ、珠洲市、輪島市などの被災現場も視察する予定だ。 【2024年02月08日付日本農業新聞掲載】 -

2024.02.06価格形成で緊急要請/JA柳川、県農政連柳川支部 坂本農相らに2点(日本農業新聞)要請書を提出する山田英行組合長(左から2人目)、農政連支部長(右) 【柳川】JA柳川と福岡県農政連柳川支部は1月30、31日、藤木眞也参院議員、藤丸敏衆院議員、坂本哲志農相に対し、畑作物の直接支払い交付金および農産物再生産価格形成に関する緊急要請書を手渡した。 内容については、①小麦生産費の補填(ほてん)について、2023年産にかかる畑作物の直接支払交付金の実情を考慮し、生産者に十分に配慮した新たな対応②「農業者の所得水準」の向上を考えた上で価格形成をめざし、農産物再生産が可能になる仕組み(法制化及び所得補償等)の早急な対応──の2点を明記。 また、農水省農政局穀物課や全国農政連と麦の生産技術向上事業などについて意見交換した。 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)の単価は、制度上、10アール当たりの生産費が肥料や生産資材の価格が高騰する前の直近3カ年平均(19~21年)で算定されていることにより、近年の生産費の増大分が交付金単価には反映されていない。特に、23年産については、肥料や生産資材価格が大幅に上昇しており、本年度の肥料価格高騰対策事業による支援だけでは、生産費増大分が十分に補填されない状況だ。生産者が安心して農業生産に取り組み、農業所得水準の維持向上できるように強く要請した。 【2024年02月06日付日本農業新聞掲載】

2024.02.06価格形成で緊急要請/JA柳川、県農政連柳川支部 坂本農相らに2点(日本農業新聞)要請書を提出する山田英行組合長(左から2人目)、農政連支部長(右) 【柳川】JA柳川と福岡県農政連柳川支部は1月30、31日、藤木眞也参院議員、藤丸敏衆院議員、坂本哲志農相に対し、畑作物の直接支払い交付金および農産物再生産価格形成に関する緊急要請書を手渡した。 内容については、①小麦生産費の補填(ほてん)について、2023年産にかかる畑作物の直接支払交付金の実情を考慮し、生産者に十分に配慮した新たな対応②「農業者の所得水準」の向上を考えた上で価格形成をめざし、農産物再生産が可能になる仕組み(法制化及び所得補償等)の早急な対応──の2点を明記。 また、農水省農政局穀物課や全国農政連と麦の生産技術向上事業などについて意見交換した。 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)の単価は、制度上、10アール当たりの生産費が肥料や生産資材の価格が高騰する前の直近3カ年平均(19~21年)で算定されていることにより、近年の生産費の増大分が交付金単価には反映されていない。特に、23年産については、肥料や生産資材価格が大幅に上昇しており、本年度の肥料価格高騰対策事業による支援だけでは、生産費増大分が十分に補填されない状況だ。生産者が安心して農業生産に取り組み、農業所得水準の維持向上できるように強く要請した。 【2024年02月06日付日本農業新聞掲載】